最近はジャンルという言葉が意味をなさなくなって久しいと言われる。

ロック雑誌がもはや存在しないと言ってもいいのはそれが故だろう。

一方でメタル雑誌は相変わらずあって、実はジャンルとしては一番多いのではないのかとさえ思える。

一定のファン層を抱えるジャンルとしてすでに確立されているし、日本でも人気のある証だろう。

個人的にはがっつりメタルは聴かないが、とはいえここまで受け入れられているのはそれはそれですごいことだ。

若手バンドの中でもジャンルに縛られない音楽を展開しているバンドが増えてきている。

インターネットの発達に伴って、音楽的な語彙はどんどん膨らんでいると言われるわけであるが、幼いうちから様々な音楽に触れていることで、アウトプットの多様性が広がったというわけだ。

例えばVampire Weekendなんかもブラックミュージックからロックからトロピカルな感じから、様々な要素が混じり合っている。

彼らに限らす、ここ10年くらいで出てきたバンドの大半はそうした感じで、日本でもそういうバンドは多い。

個人的にはロックというメンタリティが好きではあるけど、面白ければいいじゃないというスタンスなので、単純に楽しく聞いている。

とはいえ、イギリスってやっぱり保守的な色が強いのか、割と伝統的なUKっぽさみたいなものを持っているのが多いように思う。

新しさのある一方で、やはりアメリカのバンドの方が突然変異が多いのも、国民性というか、そういうものがあるのだろうなと思う。

それはそれで伝統という名の下に、いい側面もあるから別に批判はしないけどね。

で、新しくも伝統的な側面のあるバンドで、一部話題になったのはThese New Puritansというバンド。

バンド名はThe Fallの曲名から取られており、音楽的なポストパンク・NW期の音楽の匂いが満載で、一部の人からはそれが故に毛嫌いされている風もあった。

しかし。音楽的な評価は沖波高く、1stから話題になっており、2ndについてはNMEだったかが年間ベストでも上位にあげていた。

その後3rdは静かにリリースされ、さして話題になることもなく、確か日本盤も出ていない。

その音楽性はもはやロックやデビュー当時のポストロック色もなく、クラシックとか前衛音楽みたいな感じになっていた。

その後オーケストラとも共演したライブ盤もリリースされているが、ここ日本ではすっかり音沙汰がなくなってしまった。

私は彼らのライブは3回くらい見ており、単独1回、ホステスで1回、サマソニで1回である。

確かホステスではSalyuが女性コーラス部分を歌っていた。

サマソニは深夜枠に登場して、彼らの中でも数少ないロックでポップな曲"Elvis"以外ではほとんど客もいない寂しい入りであったが、その独自性と我が道を行く感が素晴らしく、1人で感動していた。

それから早何年か経っているが、新作の音沙汰はない。

解散したという報は出ていないが、どうしているだろうか。

元々音楽活動に固執していたわけでもないようなので、不自然でもないだろうし、モデルとかもやっているから金にもこまっていないだろう。

とはいえ、新作をまた聴きたいものだ。

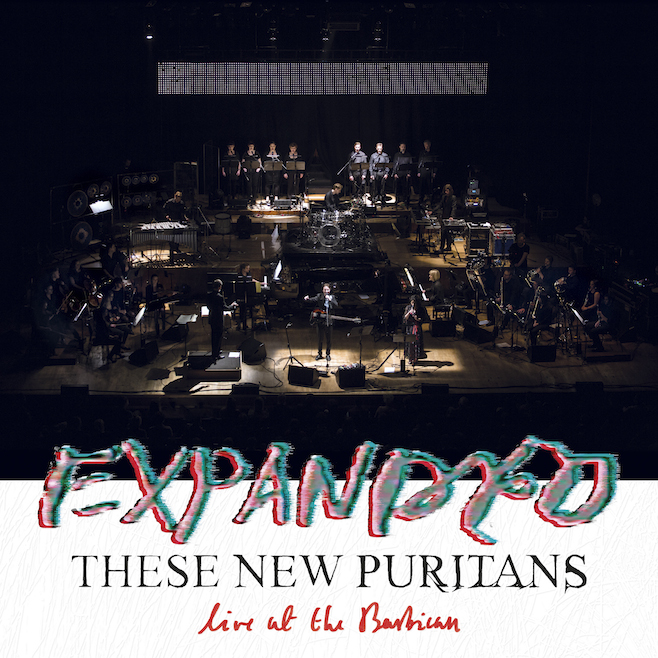

そんなわけで、今日は彼らのライブアルバムをご紹介。

すでに触れたけど、3rdが出た後のロンドンかどこかで行われたオーケストラとの共演ライブである。

3rd自体が管弦楽器をふんだんに使ったものだったので、ライブでやろうと思えばそうなるのは必然だろうけど、かなり本格的にやったやつである。

2ndの段階ですでにいわゆるロックバンドのフォーマットではなかったし、ギター、ドラム以外は打ち込みも含めて様々な音色でやっていたし、フルートなんかも入れていたから特に不思議はなかったけど、さすがにアルバムが出た時にはちょっとびっくりした。

彼らはそれまでビートが主軸にある音楽と言われていた。

1stのタイトル自体『Beat Pylamid』というくらいだったし、メンバーの双子バーネット兄弟の1人がVo/Gt、もう1人はドラムで、この2人が音楽的にもイニシアチブである。

それがまったく違う方向性で来たわけだからびっくりするよね。

しかも言ってしまえば全体的にすごく静かで地味。

例えるのであれば、郊外の人の来ない、個人の趣味でやっているとしか思えない美術館みたいなアルバムという感じ。

そのライブ盤を出すというのが非常に攻めているし、ある意味で彼らの音楽的なスタンスを表している。

このライブではほとんどアルバムに沿って曲が演奏されて、オーケストラとの共演で、クラシックのコンサートみたいになっている。

実際の映像は見ていないけど、この中でメンバーは一体どういう感じでやったのだろうかと思えて来るが、なんか時代がレイドバックしたかのような印象さえある。

古臭いっていう意味じゃなくて、普段クラシックのアルバムとか聴かないから、中学生くらいの頃に音楽の授業で聴いたイメージしかないから、それしか思い出せなかっただけなんだけど。

ただ、弦楽器の音色って生で聴くとすごく綺麗だし、スピーカーを通さない響きが心地いいので好きなんだけど、元々ロック的な音楽の文脈で出て来たバンドがこういう音楽に向かって行って、初めて出したライブアルバムがこれである。

つい5年くらい前だと思うけどチェンバーポップなどといってそうした感弦楽器を主軸にしたようなというか、クラシック的な要素を盛り込んだ音楽が話題になったことがあった。

元BattlesのTayondai Blaxtonや、Sfean Steavens、そして今やアレンジャーとして知らない人はいないと言ってもいい(はず)Owen Palletなどが話題になった時期ですね。

結局Tayondaiは現代音楽に、Sfeanはフォーク的な元の路線に、Owenは元々の素養がそこなのでそこからむしろ現代のポップス的な色が強くなっているので、ジャンルとして確立するまでには至らなかった。

センスだけではできない音楽理論的なものも必要なようなので、フォロワーもそんなに出なかったしね。

その後に出たので余計に話題にはならんかったんだろうね。

果たしてこの音楽を人に勧めるかどうかと聴かれると、私は素直にイエスとは言わないだろう。

彼らの音楽がダメだからとかよくないからではない。

むしろたまに無性に聴きたくなるくらい好きなのだけど、多分興味ない人がいきなり聴いていいね、となることはまずないと思うからである。

とはいえ、音楽としての多様性や、アーティストの表現欲求みたいなものを示す例としては非常にわかりやすいケースだし、一つに縛られない自由な発想がきっと音楽をこれからも発展させて、私のような音楽ファンを楽しませてくれるんだろな、なんて言うことを期待させるには十分である。

よかったら休日の暇なときにでもまずはBGMとして聴いて見てほしい。

悪くないよ。

アルバムにも収録の"Fragment Two"テレビセッションの映像